概要

経験を組織の力に変える教訓活用の戦略

多くの組織では、プロジェクトが完了するたびに「教訓抽出(Lessons Learned)」が行われます。

成功体験や失敗体験から得られた貴重な学びは、本来、次のプロジェクトをより良くするための重要な資産となるはずです。

しかし、「教訓は抽出されたものの、結局誰も見ていない」「ナレッジベースはあるけれど、どこに何があるか分からない」「結局、個人の経験頼みになっている」…そんな声が聞かれることも少なくありません。

過去の教訓が組織内で適切に共有・活用されなければ、同じような失敗が繰り返され、非効率なプロジェクト運営から抜け出すことができません。

これは、個々のプロジェクトの成否だけでなく、組織全体の学習能力と競争力に関わる深刻な問題です。

本記事では、なぜ過去の教訓が生かされないのか、その背景にある課題を分析し、Vision Consultingが提唱する、プロジェクトの経験を組織の力に変えるための「教訓活用の仕組み」について解説します。

なぜ「学び」は忘れ去られるのか?

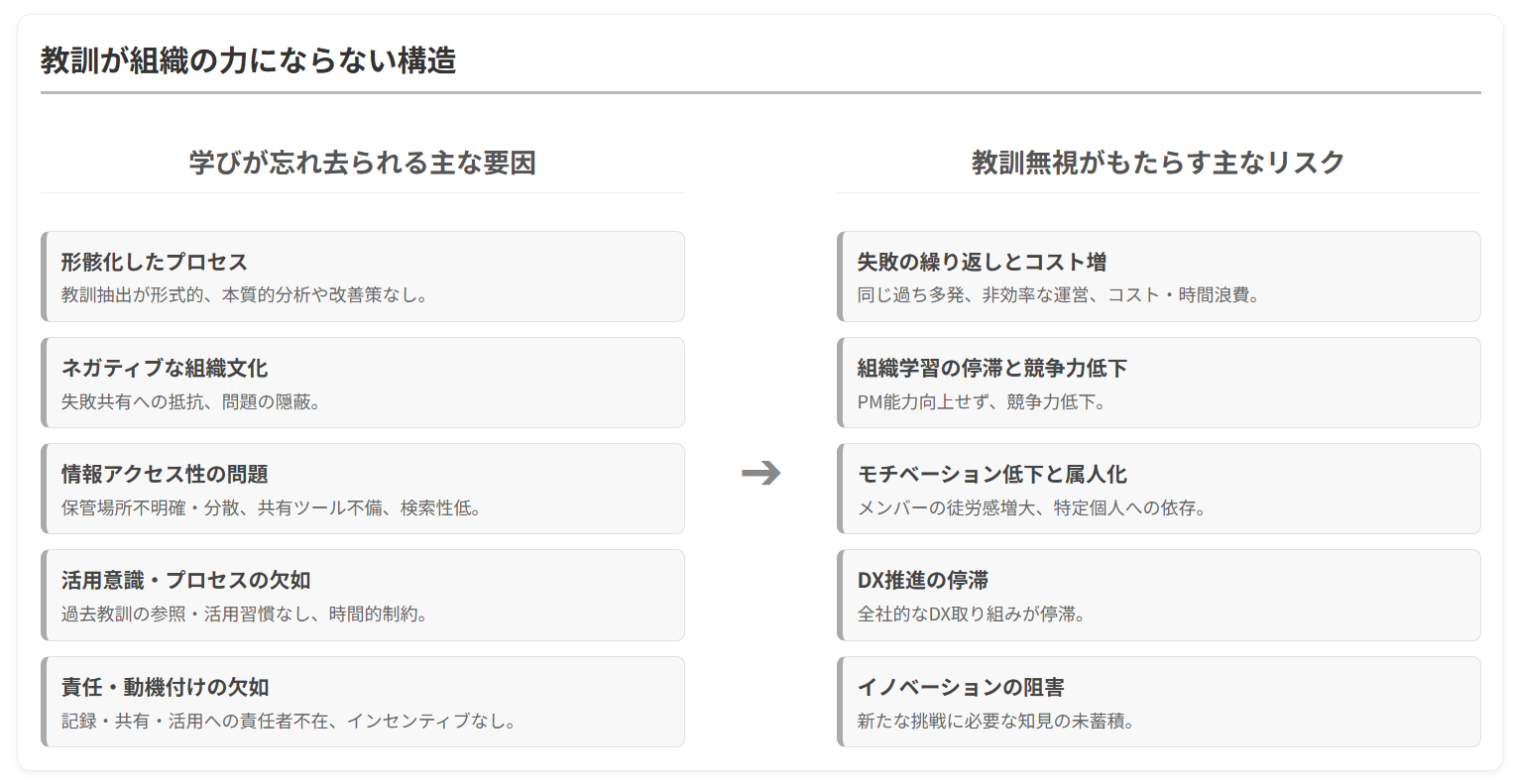

プロジェクトで得られた教訓が、次のプロジェクトや組織全体で生かされない背景には、いくつかの根深い要因が存在します。

・教訓抽出プロセスの形骸化: 終結プロセスの一部として形式的に行われるだけで、本質的な原因分析や具体的な改善策にまで踏み込めていません。

・責任感とインセンティブの欠如: 教訓の記録・共有・活用に対する明確な責任者が不在であったり、それらの活動に対する評価やインセンティブがなかったりします。

・「失敗」に対するネガティブな文化: 失敗を報告・共有することに対して心理的な抵抗があり、問題が隠蔽されたり、表面的な分析に留まったりします。

・記録、保管場所の不備、分散: 教訓が記録されても、保管場所が不明確であったり、様々な場所に散在していたりして、必要な時にアクセスできません。

・共有、アクセス手段の欠如: ナレッジベースや共有ツールが整備されていない、または使い勝手が悪く、情報へのアクセスが困難です。

・検索性の低さ: 大量の情報の中から、必要な教訓を効率的に探し出すための検索機能や分類体系が不十分です。

・活用する文化、プロセスの欠如: プロジェクト開始時や計画段階で、過去の教訓を参照・活用することが義務付けられていない、または習慣化されていません。

・時間の制約: 次のプロジェクトがすぐに始まるなど、過去の教訓をじっくりと学び、反映させる時間的な余裕がありません。

・「自分ごと」として捉えられない: 他のプロジェクトの教訓を、自分たちのプロジェクトとは状況が異なると考え、参考にしようとしません。

・個人の経験への過度な依存: 組織的なナレッジ活用よりも、特定の経験豊富な個人の知識や判断に頼る傾向があります。

教訓無視がもたらす「成長なき組織」

過去の教訓が生かされない状態が続くと、組織は以下のような悪循環に陥ります。

・同じ過ちの繰り返し: 過去に経験したはずの問題や失敗が、形を変えながらも繰り返し発生し、プロジェクトの成功確率が向上しません。

・非効率なプロジェクト運営: 問題解決のために毎回ゼロから調査・検討を行ったり、効果的でないアプローチを再び採用したりするなど、非効率な作業がなくなりません。

・コストと時間の浪費: 回避できたはずのリスクや問題に対応するための追加コストや時間が発生します。

・組織学習の停滞: 成功・失敗体験から学ぶ機会が失われ、組織全体としてのプロジェクトマネジメント能力や問題解決能力が向上しません。

・メンバーのモチベーション低下: 同じような問題に何度も直面することで、メンバーの徒労感が増し、モチベーションが低下します。

・競争力の低下: 環境変化への適応や新たな挑戦に必要な知見が蓄積されず、結果として組織の競争力が低下します。

・属人化の進行: 特定の個人の経験や勘に依存する体質が改善されず、その個人が異動・退職した場合のリスクが高まります。

Vision Consulting流「教訓活用エコシステム」の構築

Vision Consultingは、プロジェクトの経験を組織の持続的な力に変えるために、単なる教訓抽出にとどまらない、「教訓活用エコシステム」の構築を支援します。

これは、教訓の「創出」「蓄積」「共有」「活用」のサイクルを回すための仕組みです。

1. 効果的な教訓創出プロセスの標準化: プロジェクトの節目(フェーズ完了時など)や終結時に、客観的な事実に基づき、成功・失敗の要因を分析し、具体的な学び(推奨事項、注意事項、改善アイデアなど)を抽出するプロセスを標準化します。ファシリテーターを立て、建設的な議論を促します。

2. 一元化されたナレッジベースの構築: 抽出された教訓を、誰でも容易にアクセス・検索できる一元的なナレッジベース(データベース、Wikiなど)に蓄積します。教訓には、プロジェクト概要、発生状況、原因、対策、結果、関連キーワードなどの情報を付与し、検索性を高めます。

3. 積極的な共有とコミュニケーション: 新たな教訓が登録された際の通知機能や、定期的なナレッジ共有会、成功・失敗事例の発表会などを通じて、組織内での教訓の認知度を高め、コミュニケーションを活性化します。

4. 「活用」を組み込んだプロセスの設計:

・プロジェクト開始時の参照義務付け: 新規プロジェクトを開始する際に、関連する過去の教訓をナレッジベースで検索し、参照・活用することをプロセスに組み込みます。

・リスク特定、評価への活用: リスク洗い出しの際に、過去の類似プロジェクトで発生した問題やリスクを参考にします。

・見積もり精度向上への活用: 過去のプロジェクトの実績データ(工数、コスト、期間など)を分析し、見積もりの精度向上に役立てます。

・計画策定、レビューへの活用: プロジェクト計画の妥当性を評価する際に、関連する教訓をチェックリストのように活用します。

5. 教訓活用の促進と文化醸成:

・PMOによる推進: PMOがナレッジベースの管理・維持、活用状況のモニタリング、活用促進のための施策(トレーニング、ガイドライン策定など)を主導します。

・成功事例の奨励: 過去の教訓をうまく活用して成功した事例を積極的に共有し、教訓活用の価値を組織内に浸透させます。

・失敗から学ぶ文化の醸成: 失敗を隠すのではなく、オープンに共有し、学びの機会として捉える文化を経営層が率先して醸成します。

6. 定期的な見直しと改善: 教訓活用の仕組みそのものが形骸化しないよう、定期的にその有効性を評価し、プロセスやツールの改善を継続的に行います。

事例紹介/筆者経験

あるソフトウェア開発企業では、プロジェクトごとに反省会は実施されるものの、その内容が議事録として残るだけで、次のプロジェクトに活かされることは稀でした。

結果として、類似のバグや仕様漏れが繰り返し発生していました。

Vision Consultingは、まず過去の反省会議事録や障害報告書を分析し、頻発する問題とその背景にある構造的な課題を特定しました。

次に、教訓を体系的に分類・登録できるシンプルなナレッジベース(Wikiベース)を構築し、教訓登録テンプレート(問題、原因、対策、結果、キーワード)を定義しました。

重要なのはここからで、新しいプロジェクトのキックオフ会議のアジェンダに「関連教訓レビュー」の時間を設け、PMがナレッジベースで関連キーワードを検索し、チームで共有・議論することを必須としました。

また、PMOが定期的にナレッジベースの活用状況(登録数、参照数)をモニタリングし、活用が低調な部門には個別に働きかけを行いました。

さらに、四半期ごとに「ベスト・レッスン賞」のような形で、優れた教訓や活用事例を表彰する制度を導入しました。

これらの取り組みにより、徐々に教訓を参照することが当たり前の文化となり、類似問題の再発率が低下し、若手メンバーの早期キャッチアップにも繋がるという効果が現れました。

教訓活用は、「仕組み」と「文化」の両輪で推進することが成功の鍵であると実感しました。

組織学習の加速が未来を拓く

過去の教訓を体系的に活用できる組織は、変化への適応力が高く、継続的な改善を通じて競争優位性を確立することができます。

AI技術の進化により、将来的にはナレッジベースから関連性の高い教訓を自動的にレコメンドしたり、リスクを予測したりすることも可能になるかもしれません。

しかし、その基盤となるのは、経験から学び、それを組織の力に変えようとする意識と、それを支える仕組みです。

教訓活用は、単なる過去の振り返りではなく、未来を創造するための能動的な活動なのです。

検討手順

教訓活用エコシステムを構築するためのステップです。

1. 現状評価: 現在の教訓抽出・共有・活用の実態と課題を把握します。

2. 推進体制の構築: PMOなど、責任を持って推進する体制を明確にします。

3. 教訓抽出プロセスの定義: いつ、誰が、どのように教訓を抽出するかを定義します。

4. ナレッジベースの選定、構築: 教訓を蓄積・検索するためのツールを選定または構築します。

5. 分類体系、テンプレートの設計: 教訓の登録ルール(分類、キーワード、記述項目)を設計します。

6. 既存教訓の移行: 可能であれば、過去の議事録などから教訓を抽出し、ナレッジベースに移行します。

7. 活用プロセスの設計: プロジェクトプロセスの中に、教訓を参照・活用するステップを組み込みます。

8. パイロット導入と評価: 特定の部門やプロジェクトで試行し、有効性を評価・改善します。

9. 全社展開と定着化: 周知徹底、トレーニング、成功事例共有などを通じて、全社的な活用を促進します。

10. 継続的な改善: 定期的に仕組みの有効性をレビューし、改善を続けます。

おわりに

「過去の教訓が生かされない」という問題は、多くの組織が抱える根深い課題ですが、放置すれば組織の成長を著しく阻害します。

プロジェクトの成功・失敗体験は、個人の経験として埋もれさせるのではなく、組織全体の貴重な知的資産として形式知化し、誰もがアクセスし、活用できる仕組みを構築することが不可欠です。

Vision Consultingが提唱する「教訓活用エコシステム」は、教訓の創出から活用までのサイクルを効果的に回し、組織的な学習能力を高めるための実践的なアプローチです。

形骸化したLessons Learnedから脱却し、経験を真に組織の力に変えたいとお考えの企業様は、ぜひVision Consultingにご相談いただくことを推奨します。

貴社の状況に合わせた最適な教訓活用の仕組みづくりをご支援します。

➨コンサルティングのご相談はこちらから

補足情報

関連サービス:ナレッジマネジメント導入・定着化支援、PMO構築・運営支援、プロジェクトマネジメント標準化支援、組織文化改革コンサルティング、プロジェクト監査・評価

キーワード:Lessons Learned、教訓抽出、ナレッジマネジメント、形式知、暗黙知、組織学習、ナレッジベース、ベストプラクティス、失敗学、PMO、プロジェクト評価、継続的改善<