概要

技術力だけでは届かない、現場を支える信頼の力

「関係部署との連携がうまくいかない」「経営層からの突然の要求変更に振り回される」「顧客の期待と成果物がずれている」…

プロジェクトを成功に導くためには、技術的な課題だけでなく、関わる人々との良好な関係構築、すなわちステークホルダーマネジメントが不可欠です。

特に、ステークホルダーとのコミュニケーション不足や誤解は、認識の齟齬、期待値のずれ、意思決定の遅延、そして最終的にはプロジェクトの失敗に直結する重大なリスク要因となります。

本記事では、ステークホルダーコミュニケーションの重要性を再確認し、コミュニケーション不足や誤解が発生する原因を分析します。さらに、Vision Consultingが推奨する、多様なステークホルダーとの効果的な関係構築と、円滑なコミュニケーションを実現するための実践的なアプローチを紹介します。

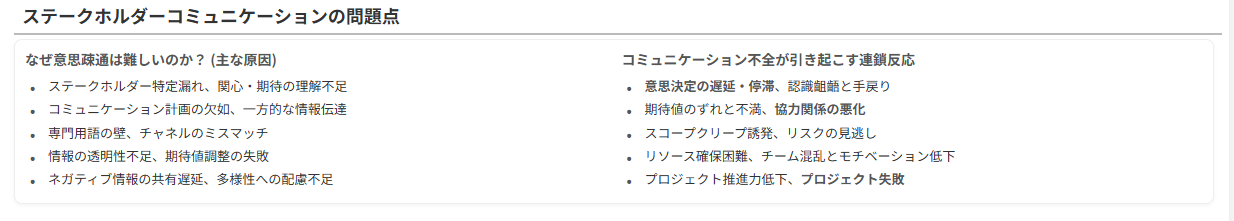

なぜステークホルダーとの意思疎通は難しいのか?

プロジェクトには、経営層、顧客、ユーザー、関連部署、協力会社、チームメンバーなど、多様な立場と関心を持つステークホルダーが存在します。それぞれがプロジェクトに寄せる期待や要求、影響力が異なるため、コミュニケーションは本質的に複雑で、以下のような問題が発生しがちです。

・ステークホルダーの特定漏れ: プロジェクトに影響を与える、あるいは影響を受ける可能性のある重要なステークホルダーを見落としてしまう。

・関心、期待の理解不足: 各ステークホルダーが何を重要視し、何を期待しているのかを十分に把握できていない。

・コミュニケーション計画の欠如: 誰に、何を、いつ、どのように伝え、フィードバックを得るのか、体系的な計画がない。

・一方的な情報伝達: 報告や連絡はするものの、ステークホルダーからの意見や懸念を引き出す双方向の対話が不足している。

・専門用語の壁: 技術的な専門用語や業界特有の言い回しが、非専門家のステークホルダーとの間に壁を作ってしまう。

・コミュニケーションチャネルのミスマッチ: 相手や内容に適さないコミュニケーション手段(例:重要な決定事項をメールだけで済ませる)を選択してしまう。

・情報の透明性不足: プロジェクトの進捗、課題、リスクなどの情報が必要なステークホルダーにタイムリーかつ正確に共有されていない。

・期待値調整の失敗: プロジェクトの目標、制約、実現可能な範囲について、初期段階でステークホルダーとの期待値をすり合わせられていない。

・ネガティブ情報の共有遅延: 問題や遅延などのネガティブな情報を、早期に関係者に共有することをためらってしまう。

・異文化・多様性への配慮不足: 異なる文化背景や価値観を持つステークホルダーへの配慮が欠け、誤解を生んでしまう。

コミュニケーション不全が引き起こす連鎖反応

ステークホルダーとのコミュニケーション不足や誤解は、プロジェクトに様々な悪影響を及ぼし、負の連鎖を引き起こします。

・意思決定の遅延、停滞: 必要な情報が伝わらない、関係者の合意形成が進まないなどの理由で、重要な意思決定が遅れる。

・認識の齟齬と手戻り: プロジェクトの目標や要件に対する認識がステークホルダー間で異なり、後工程で大規模な手戻りが発生する。

・期待値のずれと不満: 成果物がステークホルダーの期待と異なり、不満やクレームにつながる。

・協力関係の悪化: 不信感や対立が生じ、ステークホルダーからの協力や支援が得られにくくなる。

・スコープクリープの誘発: コミュニケーション不足から生じた要求の見落としや、後からの追加要求に対応せざるを得なくなり、スコープが拡大する。

・リスクの見逃し: ステークホルダーが持つ重要な情報(潜在的なリスクや制約など)が共有されず、リスク対応が後手に回る。

・リソース確保の困難: プロジェクトの重要性や必要性が経営層や関連部署に十分に伝わらず、必要なリソース(人員、予算など)の確保が難しくなる。

・チームの混乱とモチベーション低下: ステークホルダーからの矛盾した指示や要求にチームが振り回され、混乱し、モチベーションが低下する。

・プロジェクト推進力の低下: ステークホルダーからの支持や協力が得られず、プロジェクト全体の推進力が低下する。

・プロジェクトの失敗: 上記の問題が複合的に発生し、プロジェクトが目標を達成できずに失敗するリスクが高まる。

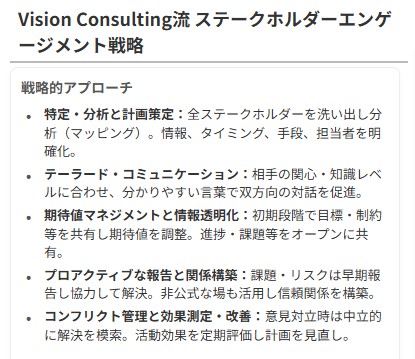

Vision Consulting流 ステークホルダーエンゲージメント戦略

Vision Consultingは、プロジェクトの成功に不可欠なステークホルダーとの良好な関係を構築し、維持するための戦略的なアプローチを提唱します。

1. 網羅的なステークホルダー特定と分析: プロジェクトに関わる全てのステークホルダーを洗い出し、その関心、期待、影響力、プロジェクトへの関与度などを分析・評価します(ステークホルダーマッピング)。

2. コミュニケーション計画の策定: 各ステークホルダー(またはグループ)に対して、伝えるべき情報の内容、伝達のタイミングと頻度、適切なコミュニケーション手段、担当者を明確にした計画を策定します。

3. テーラード・コミュニケーションの実践: ステークホルダーの関心事や知識レベルに合わせて、伝える情報の内容や表現方法を調整します。専門用語を避け、分かりやすい言葉で説明することを心がけます。

4. 双方向コミュニケーションの促進: 定期的な会議、報告会、個別ヒアリング、フィードバックセッションなどを設け、ステークホルダーからの意見や懸念を積極的に引き出し、対話を重視します。

5. 期待値マネジメントの徹底: プロジェクトの初期段階で、目標、スコープ、制約、リスクなどを丁寧に説明し、ステークホルダーとの間で現実的な期待値のすり合わせを行います。

6. 透明性の高い情報共有: プロジェクト管理ツールや共有フォルダなどを活用し、進捗状況、課題、リスク、意思決定事項などの情報を、関係者がいつでもアクセスできるようにオープンに共有します。

7. プロアクティブな課題、リスク報告: 問題が発生した場合やリスクが顕在化しそうな場合は、隠さずに早期に関係者に報告し、解決策について協力して検討します。

8. 関係構築のための非公式コミュニケーション: 定期的な会議だけでなく、ランチミーティングや懇親会など、非公式な場でのコミュニケーションを通じて、信頼関係を構築します。

9. コンフリクトマネジメント: ステークホルダー間の意見の対立や利害の衝突が発生した場合、中立的な立場でそれぞれの主張を理解し、建設的な解決策を模索します。

10. コミュニケーション効果の測定と改善: コミュニケーション活動が効果を発揮しているか定期的に評価し(例:アンケート、ヒアリング)、必要に応じて計画や方法を見直します。

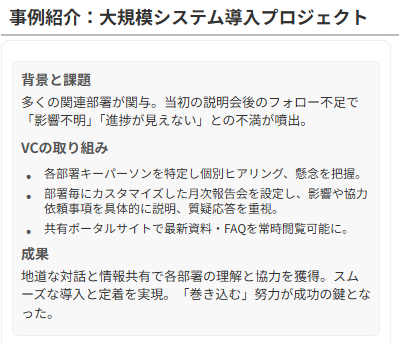

事例紹介/筆者経験

ある大規模システム導入プロジェクトでは、多くの関連部署がステークホルダーとして関与していました。

当初、プロジェクトチームは各部署への説明会を実施したものの、その後のフォローが不足し、「自分の部署にどう影響するのか分からない」「進捗が見えない」といった不満の声が上がり始めました。

このままでは各部署の協力が得られないと危機感を覚えたプロジェクトマネージャーは、Vision Consultingと共にコミュニケーション計画を再構築しました。

まず、各部署のキーパーソンを特定し、個別にヒアリングを実施。それぞれの関心事や懸念事項を把握した上で、部署ごとにカスタマイズした月次報告会を設定しました。報告会では、進捗だけでなく、各部署への影響や協力をお願いしたい事項を具体的に説明し、質疑応答の時間を十分に確保しました。

さらに、共有ポータルサイトを立ち上げ、最新の資料やFAQをいつでも閲覧できるようにしました。

こうした地道な対話と情報共有の努力により、徐々に各部署の理解と協力が得られるようになり、最終的にはスムーズなシステム導入と利用部門への定着を実現できました。ステークホルダーを「巻き込む」努力が、プロジェクト成功の鍵となったのです。

コミュニケーションから共創へ

効果的なステークホルダーコミュニケーションは、単なる情報伝達や合意形成にとどまりません。

ステークホルダーをプロジェクトの「当事者」として積極的に巻き込み、共に課題解決や価値創造に取り組む「共創」のレベルにまで高めることが理想です。

多様な知見やアイデアを結集することで、プロジェクトはより大きな成果を生み出す可能性を秘めています。

検討手順

自社のプロジェクトにおけるステークホルダーコミュニケーションを見直すための具体的なステップです。

1. ステークホルダーリストの作成と見直し: 現在のプロジェクトに関わるステークホルダーを洗い出し、リストを最新化します。

2. ステークホルダー分析の実施: 各ステークホルダーの関心、期待、影響力、懸念事項などを分析し、マトリクスなどに整理します。

3. コミュニケーションニーズの特定: 各ステークホルダーが求めている情報、適切な伝達頻度や方法を特定します。

4. コミュニケーション計画の策定または更新: 分析結果に基づき、具体的なコミュニケーション計画を作成または更新します。

5. コミュニケーションチャネルの選定: 各コミュニケーション活動に適したチャネル(会議、メール、報告書、ポータルサイト、チャットツールなど)を選定します。

6. 役割と責任の明確化: 誰がどのステークホルダーとのコミュニケーションを担当するのか、役割分担を明確にします。

7. 定例会議のアジェンダ見直し: 定例会議が効果的に機能しているか見直し、目的やアジェンダを明確化します。

8. 報告書フォーマットの標準化、改善: ステークホルダーにとって分かりやすく、必要な情報が網羅された報告書フォーマットを作成します。

9. フィードバック収集メカニズムの導入: ステークホルダーからのフィードバックを定期的に収集し、改善に活かす仕組みを導入します。

10. コミュニケーションスキルトレーニング: プロジェクトマネージャーやチームメンバー向けに、効果的なコミュニケーションスキル(説明力、傾聴力、ファシリテーション能力など)のトレーニングを実施します。

おわりに

ステークホルダーとのコミュニケーションは、プロジェクト運営における生命線です。

コミュニケーションの不足や誤解は、プロジェクトを停滞させ、失敗へと導く大きな要因となります。

Vision Consultingは、体系的なステークホルダー分析に基づいた戦略的なコミュニケーション計画の策定と実行を通じて、多様なステークホルダーとの強固な信頼関係を構築し、プロジェクトを成功へと導く支援を提供します。

積極的な対話、透明性の高い情報共有、そして期待値の的確なマネジメントにより、ステークホルダーをプロジェクトの強力な推進力に変えることができます。

「関係者との調整がうまくいかない」「いつも認識のずれが生じてしまう」といった課題をお持ちのプロジェクトマネージャーの皆様、今こそステークホルダーエンゲージメントの在り方を見直しませんか?

Vision Consultingが、円滑なコミュニケーションと協調関係の構築をサポートします。

➨コンサルティングのご相談はこちらから

補足情報

関連サービス:プロジェクトマネジメント、PMO構築・運営支援、チェンジマネジメント、組織変革コンサルティング

キーワード:ステークホルダーマネジメント、ステークホルダー分析、コミュニケーション計画、期待値調整、合意形成、コンフリクトマネジメント、チェンジマネジメント、エンゲージメント